Imaginar as condições de vida em uma freguesia do norte de Portugal no início do século XX sem dispor de muitos dados objetivos é um exercício altamente especulativo. Disponho-me, entretanto, a fazê-lo com base nas informações esparsas encontradas, inclusive algumas relativas a meus antepassados.

A freguesia em questão é São Mamede de Ribatua, localizada no concelho de Alijó, distrito de Vila Real, região popularmente conhecida como Trás-os-Montes. São Mamede foi vila e sede de concelho entre 1162 e o início do século XIX e contava, em 1801, com 1200 habitantes. Sua economia é há séculos baseada na agricultura, em especial na produção de vinho e azeite.

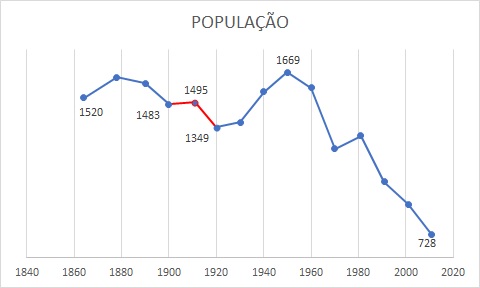

Há dados demográficos para essa freguesia a partir da segunda metade do século XIX. O que se observa nesses dados é uma progressiva tendência de redução populacional até a segunda metade do século XX, quando, como se pode ver no gráfico abaixo, houve períodos de inversão na tendência citada.

A redução populacional deve estar essencialmente relacionada com a emigração para os centros urbanos e também para o exterior, mas não se podem desprezar outras razões, como as epidemias.

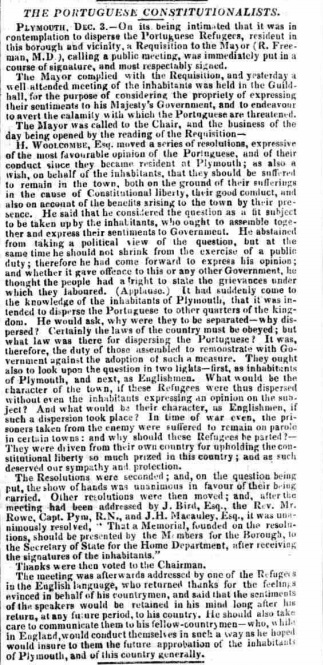

As condições de vida do agricultor na região variavam em função do clima, mas também das decisões dos governantes. Em pesquisa no Arquivo Histórico Parlamentar, encontrei um “requerimento da câmara constitucional e povo da vila de São Mamede de Ribatua” à Comissão de Petições das Cortes Ordinárias de 1822-1823. Nesse documento, que nem mesmo chegou a ser apreciado pelas cortes, os locais se queixavam das condições desfavoráveis criadas pela Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, que, ao não respeitar as decisões das Cortes, causou “infinitos embaraços e estorvos”, dificultando a venda de aguardente.

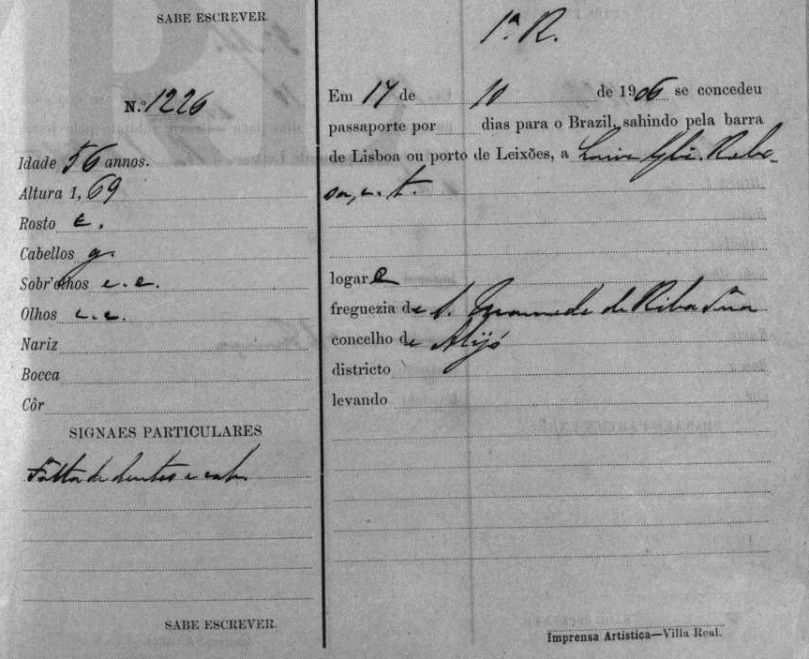

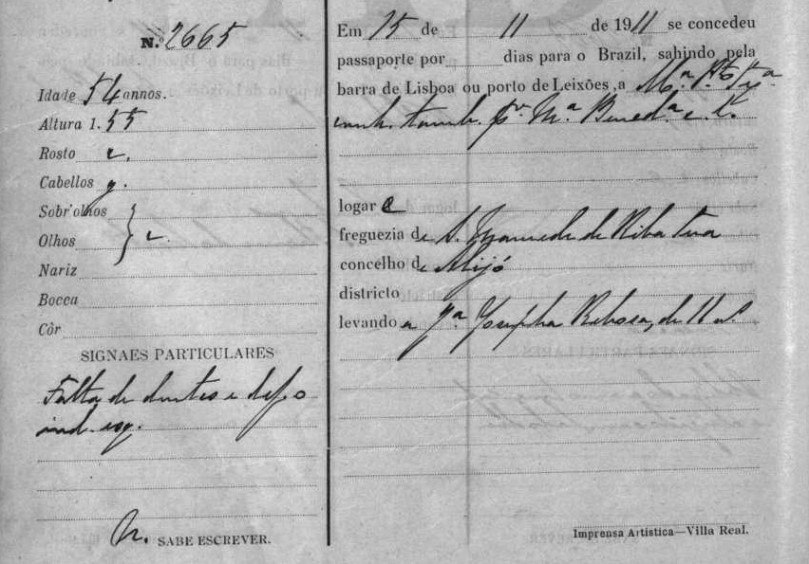

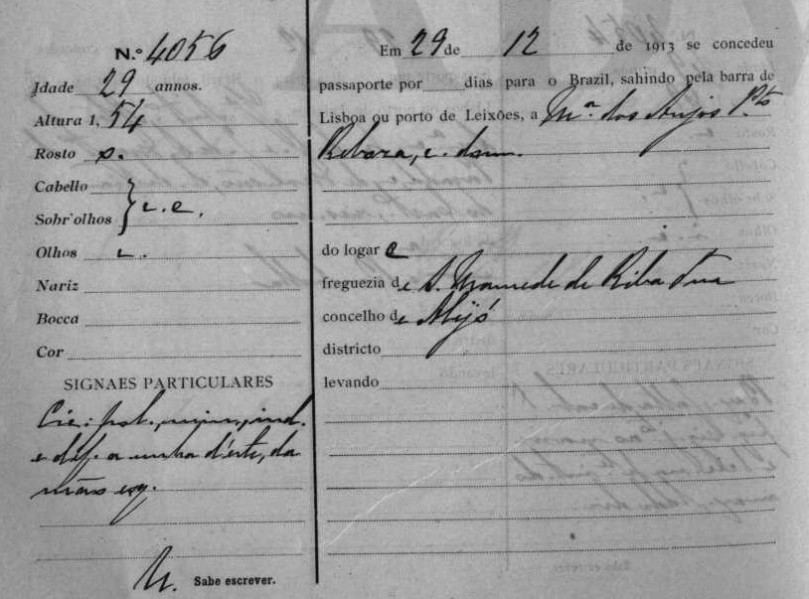

A lida diária no campo, bem como a luta contra as condições do tempo e da política em uma região rural tão remota e provavelmente desprovida de serviços médicos devia deixar marcas nos corpos dos habitantes da região, marcas essas que supus encontrar nos registros de passaporte de meus antepassados que chegaram ao Brasil na primeira metade do século XX, provavelmente em busca de melhores condições de vida no Rio de Janeiro.

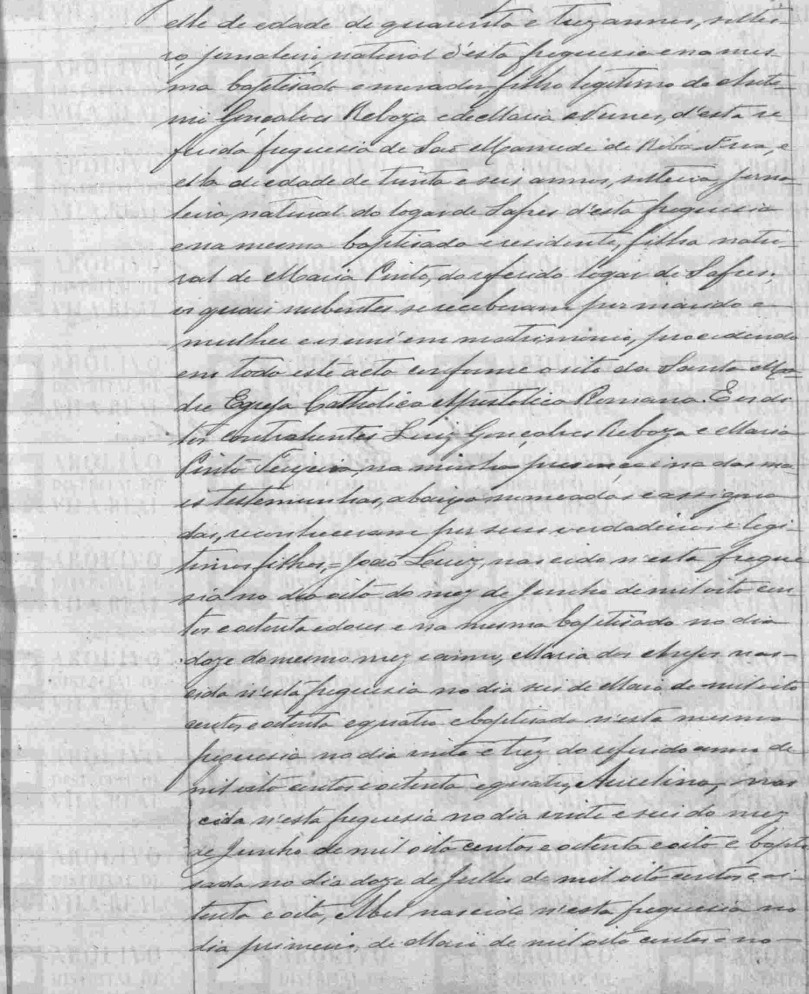

O primeiro registro relevante é o de meu bisavô Luís – pai de minha avó paterna -, que chegou ao Brasil em novembro de 1906. Nesse registro, lê-se, na seção de “signaes particulares”, que lhe faltavam dentes.

O segundo registro é o de Maria Benedicta, esposa de Luís, que chegou ao Brasil com minha avó ainda adolescente em 1911. Nesse registro, informa-se que também lhe faltavam dentes e que havia alguma deformidade em seu indicador esquerdo.

O terceiro registro, de minha tia-avó Maria dos Anjos, feito em 1913, informa que ela apresentava alguma deformidade nos dedos da mão esquerda.

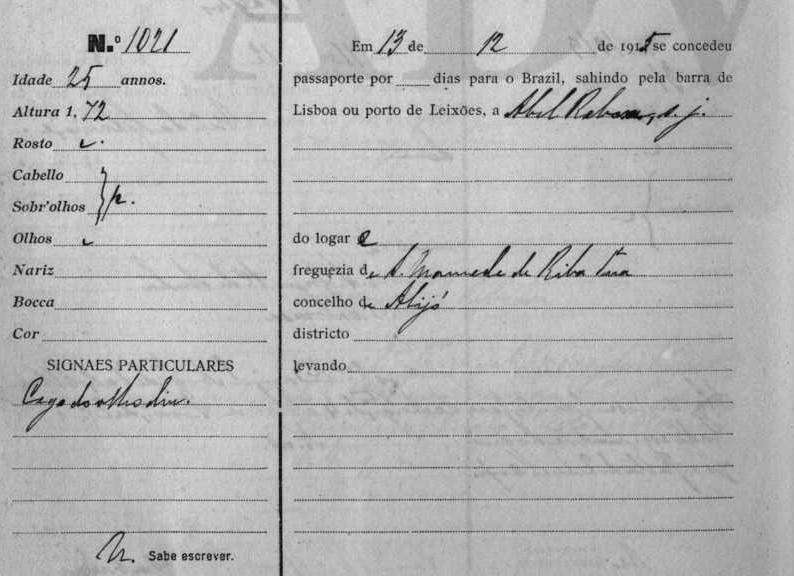

O quarto e último registro descoberto, de meu tio-avô Abel, feito em 1915, informa que ele era cego do olho direito.

As deformidades descritas nos registros poderiam ser congênitas, porém minha avó não as possuía, o que sugere que fossem resultantes de uma conjunção de condições árduas de trabalho, da indisponibilidade de cuidados médicos na localidade e, certamente no caso dos mais velhos, da idade.

José Araújo é linguista e genealogista amador